摘要:本案例深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和重要指示批示精神,扎根广袤湖湘大地,立足中华民族文化,弘扬中华民族精神,充分利用文化实践育人平台、网络课程教学育人平台以及现代全媒体传播实践育人平台,不断推进中华民族文化融入高职传媒类专业实践教学改革与创新,以文化人,以美育人,促进学生全面发展,致力培育出“德技双馨”的新时代“传媒工匠”。

一、案例背景及综述

中华民族文化承载着源远流长的历史文化和淳朴美好的民族精神,将其有机融入大学生艺术实践创作中,不仅让专业教学与课程思政实现同频共振,还有利于弘扬民族文化,积极引导当代学生树立正确的历史观、民族观、文化观,这也是弘扬中华民族精神的有力践行与创新发展。

近年来,本案例团队探索了一条“搭平台、浸文化、跨专业、多导师、嵌项目”传媒类专业网络实践育人路径,打造了一门入选教育部课程思政示范课、职业教育国家在线精品课的美育课程,撰写了一系列相关文章及著作,创作了多部弘扬中华民族文化的网络视听精品,擦亮了我院“多彩潇湘”数字视频内容生产的金字招牌,培养了一大批新时代高素质复合型“传媒工匠”。

经过五年多的探索与实践,取得较为丰硕且优质的教学改革成果,全方位立体的优质评价吸引了十余所兄弟院校前来学习交流,为本专业网络实践育人发展路径提供了一套可供复制、推广的示范性样本,在省内乃至全国形成了一定的影响力。

二、实施路径

(一)搭平台

1.文化实践育人平台

根植中华民族文化,构筑文化实践育人平台。首先,在教学过程中,充分利用学校全国民族文化传承与创新示范专业点、省民族文化研究基地等实践育人平台,以“蕴含中华民族文化、展现中华民族特色、传达中华民族精神”为理念,通过实施文化艺术节、劳动教育日、文化讲座、作品展映等多项实践活动,营造积极向上的文化氛围和师生良性互动,让学生在绚丽多彩的民族文化中有滋养,在磨砺坚强意志上有成长,在弘扬民族精神上再升华。

其次,利用我院现有的国家级广播影视校企共建生产性实训基地,大力推进实践育人基地建设,提升学生审美素质,创作优秀网络视听实践作品。该基地于2019年6月,被教育部认定为广播影视校企共建生产性实训基地。基地专门设立了民族文化产品创意研发室、摄制室、影视特效制作室等多个工作室,为顺利开展实践教学改革研究提供了坚实基础。

图1 湖南民族文化传承研究基地牌匾、广播影视校企共建生产性实训基地(教育部认定)、民族文化产品创意工作室(陈泽泉 摄)

2.网络课程育人平台

聚焦中华民族文化,构建网络课程育人平台。近年来,我院始终坚持“立德树人”根本任务,不断推进中华民族文化浸润专业课程教学。其中,《微电影创作》课程是我院精心打造的一门课程思政示范课程。该课程在教学中始终坚持以主旋律微电影驱动实践教学,将“一切以人民为中心”的创作思想贯穿始终,授课内容中特别设置“中国优秀传统文化微电影创作攻略”、“红色革命文化微电影创作攻略”、“湖湘文化微电影创作攻略”等多个文化专题,在中国文化的力量中、在人民群众的故事中为学生开启了培根铸魂的旅程,为学生提供了高质量的网络课程育人平台。

目前,该门课程已被认定为职业教育国家在线精品课程,入选教育部课程思政示范课,其授课教师入选教育部课程思政教学名师及团队。

3.全媒体传播实践育人平台

推进媒体协同联动,构建全媒体传播实践育人平台。随着媒体业态持续焕新,产业格局不断重塑,我院积极对接传媒产业转型升级的新需求,联合各类媒体构建全媒体传播实践平台。先后与省市县电视台、报纸等主流传统媒体以及新媒体平台进行合作,初步搭建了一个分工协调、联动共生的现代化、立体化传播矩阵与互动新路径。该传播平台的建立,不仅使我校师生网络视听实践作品获得了立体展示、互动交流、广泛传播的机会,而且为巩固意识形态主阵地、输出中华民族文化提供多元化传播途径。

(二)浸文化

本案例扎根广袤湖湘大地,立足中华民族文化,不断推进课程思政融入专业实践教学改革,探索影像中中华民族文化标签的打造和浸润,引领学生用影像来抒写中华民族文化故事,传达中华民族精神力量,力争在国内国际舞台上讲好中国故事、传播好中国声音。

师生艺术实践创作以“多彩潇湘”的红色、绿色、古色、新色为篇章,已逐步形成了“数字视频+红色文化、数字视频+生态文化、数字视频+戏曲文化、数字视频+非遗传承、数字视频+文物保护、数字视频+乡村振兴、数字视频+时代楷模”等一系列特色鲜明的“数字视频+”品牌。

图2 网络视听实践作品海报集锦(部分)

(三)跨专业

传媒类专业学生艺术实践技能的培养,打破以往“单一作战”模式,采用跨专业、多民族融合模式,携手共建编、导、摄、制、宣等一体的准影视创作团队,团队成员分工明确、各司其职、协同作战,最终共同完成网络视听实践作品。这种模式旨在促进传媒类专业之间融合互通,积极推进多民族、跨专业学生深入交往交流交融,互帮互助互学,使其了解多样民族文化,挖掘精彩民族故事,创作民族文艺精品,培养高素质复合型技术技能人才。

(四)多导师

传媒类专业实践教学采用“专业教师教授艺术技能、文化教师启迪心灵思想、企业大师传承工匠精神、专职班主任+专业班主任全程保驾护航”多元导师传授模式,五重联动之下,对学生的审美素质、文化素养、专业技能等方面进行全方位教育引导,为学生的成长成才构建立体发展空间。

图3 多导师联合指导学生摄制团队进行网络视听实践创作(段雄 摄)

(五)嵌项目

依托校企合作资源,营造真实企业环境,利用国家级广播影视校企共建生产性实训基地、省民族文化研究基地、创新创业中心等平台,承接社会各类网络视听实践项目,如中国科协学风传承项目“新时代湖湘‘传媒工匠’研习故事”、省文化和旅游资金项目“《乡村振兴看潇湘》摄影艺术创作”、省文联扶持项目“中国梦·湖湘情微剧本创作与实践”等。学生在真枪实战中不仅锻炼了专业技能,还得到了思想锤炼、文化浸润,促进其全面发展成为“德技双馨”的新时代“传媒工匠”。

图4 乡村振兴短视频《相约安化茶》摄制现场、湖南省文化和旅游资金项目“乡村振兴看潇湘”摄影艺术采风创作现场(陈泽泉 摄)

三、主要成效

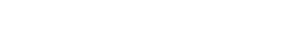

(一)教学科研成果

实践教学改革成果、科研成果丰硕,主持成果荣获省级民族教育教学成果一等奖1项,省级职业教育教学成果三等奖1项,参与成果荣获国家级教学成果奖二等奖1项;发表论文、剧本60余篇;立项国家民委民族研究项目、文化和旅游部提质培优行动计划项目、国家广播电视总局扶持项目、省哲社基金、省自科基金等相关课题或项目20项;立项教育部“高校原创文化精品推广行动计划”项目、中国科学技术协会学风传承项目、省文化和旅游资金项目等艺术类横向项目10项;荣获省级职业院校教师课程思政教学能力比赛一等奖1项,二等奖1项,三等奖1项;荣获省职业院校技能竞赛一等奖5项,二等奖4项,三等奖1项;

图5 各类省部级课题、项目及省级民族教育教学成果奖证书(部分展示)

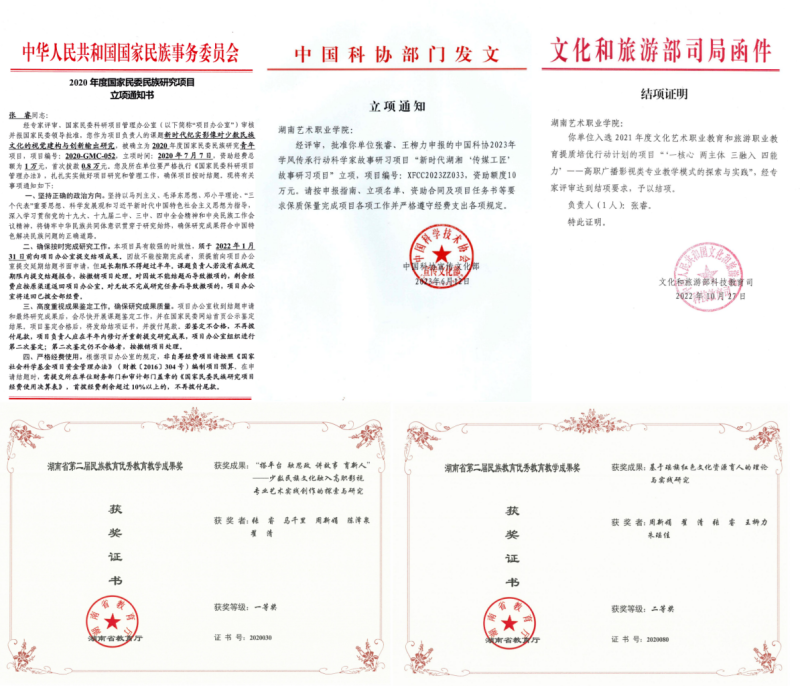

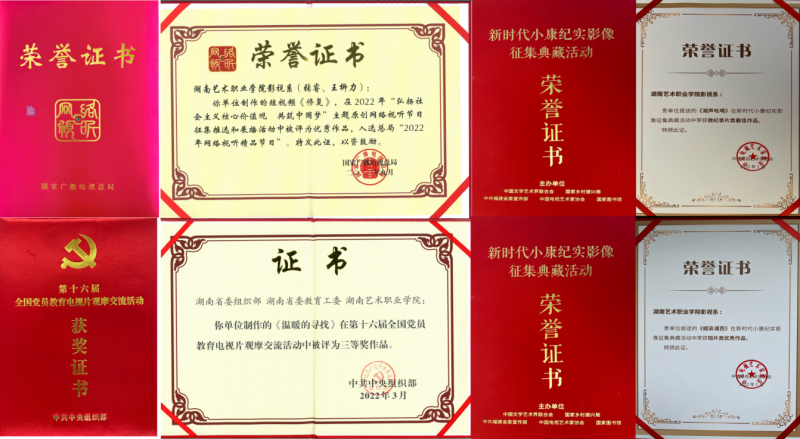

教师团队主讲的《微电影创作》课程,成功入选职业教育国家在线精品课程、教育部课程思政示范课,该课程将中华民族文化与专业实践教学有机融合,受到学生广泛欢迎,目前线上累计浏览量超过3277万次、累计选课超过10000人、累计互动36000余次、覆盖全国院校180余所。

多名教师入选省部级人才项目,8人成功入选教育部课程思政教学名师;1人入选国家广播电视总局2020年度全国广播电视和网络视听行业青年创新人才;2人入选湖南省文艺人才扶持“三百工程”文艺家;4人入选湖南省青年骨干教师。

图6 《微电影创作》课程入选教育部课程思政示范课、授课教师入选课程思政教学名师和教学团队证书及国家广播电视总局2020年度全国广播电视和网络视听行业青年创新人才证书

(二)人才培养成效

文化赋能下的人才培养卓有成效,近几年毕业生就业率保持稳步增长,2023年初次就业率达90%以上。近五年,我院传媒类专业为产业输送了2100多名毕业生,培养了一大批活跃在中央广播电视总台、湖南广播电视台、长沙广播电视台、芒果TV、各级融媒体中心、网络视听平台的高素质复合型技术技能人才,其中优秀毕业生王凡就职中央广播电视总台《我爱发明》栏目并担任主编;刘为担任编导制作的文献纪录片《刘少奇的故事》、黄述担任编导制作的中国传统节日文化纪录片《我们的节日》、董娜娜担任剪辑制作的纪录片《雪莲花开——对口援疆纪实》等多部主旋律影视作品在CCTV播映;陈清宇在“中国V谷”——马栏山视频文创产业园创办“松鼠传媒”;张艳、宋思甜参与特效制作的电影《你好,李焕英》以54亿票房荣登2020年度电影票房冠军……湖艺学子在行业内形成了“德技双高”的口碑效应。

图7 部分优秀毕业生工作照及参与制作节目截图

(三)艺术实践成果

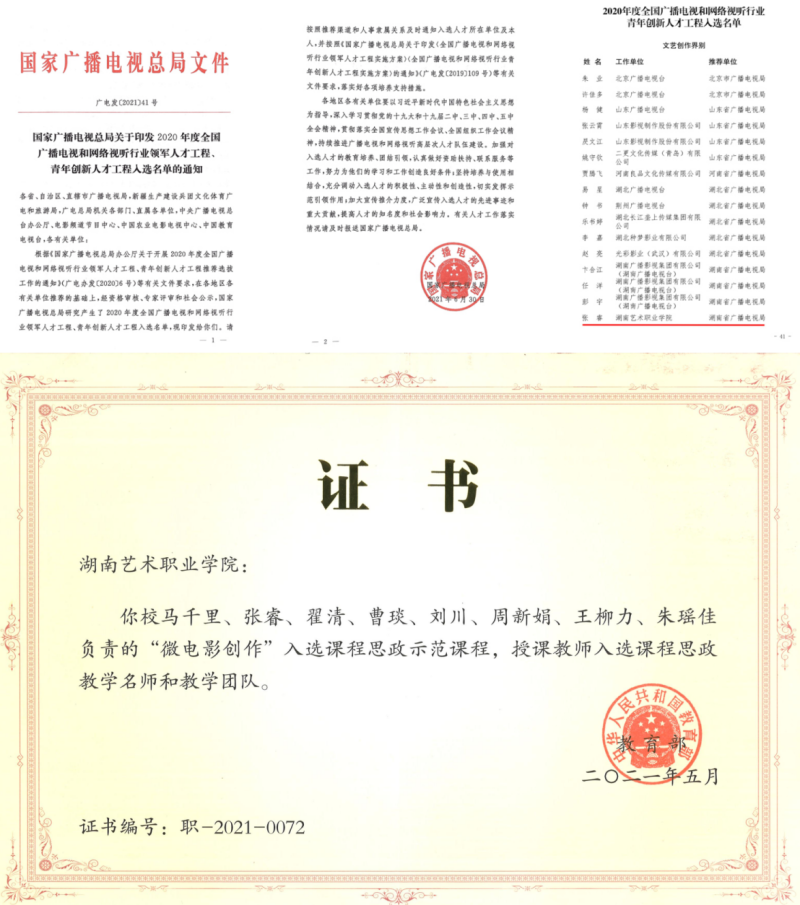

师生团队以“根植中华民族文化,弘扬中华民族精神”为己任,扎根广袤湖湘大地,积极投入网络视听实践创作。近五年,师生共创作品200余部,获奖400余项,位居全国前列,制作了《修复》、《温暖的寻找》、《寻找张明》、《时光胶囊》、《背篓人生》、《十万古田》、《等风来》、《牧溪正逢春》等一大批网络视听精品力作,多次荣获中共中央组织部、中共中央宣传部、国家教育部、国家广播电视总局、中央网信办、中国外文局等各级政府部门表彰。

其中《修复》入选国家广播电视总局2022年“弘扬社会主义核心价值观 共筑中国梦”主题优秀网络视听节目、总局“2022年网络视听精品节目”;

《温暖的寻找》荣获由湖南省委组织部主办的全省党员教育电视片观摩交流活动“特别奖”,后被选送至中共中央组织部参加第十六届全国党员教育电视片观摩交流活动荣获全国“三等奖”;

《湘声吆喝》荣获荣获由中国文联、国家乡村振兴局、中国电视艺术家协会主办的新时代小康纪实影像征集典藏活动“微纪录片类最佳作品奖”,全国高校仅此一部获此殊荣。

图8 网络视听实践作品荣获国家级、省部级奖项证书(部分)

(四)社会影响

这些网络视听实践作品及获奖事迹还多次被人民网、央视网、共产党员网、中国网、学习强国、中国日报、中国文化报、中国教育电视台、湖南卫视国际频道等各级媒体展播、报道。

图9 网络视听实践活动、作品及获奖事迹被中央级、省级媒体报道集锦(部分)

如《温暖的寻找》被推荐至共产党员网展播;《蜡染湘西》、《十万古田》等被推荐至学习强国平台展播;《修复》在中央电视台电影频道1905电影网、CCTV新视听、湖南卫视国际频道、芒果TV等各大平台播出,并经国家广电总局推荐至全国网络广播电视台和重点视听节目网站在首页设立专栏进行展播,获得许多年轻受众的关注与好评。这些美育实践作品擦亮了我院“多彩潇湘”数字视频内容生产的金字招牌,在国内形成了品牌效应,在国际拓宽了辐射影响。

图10 网络视听实践作品在各类平台展播(部分)

全方位立体的优质评价吸引了长沙民政职业技术学院、湖南大众传媒职业技术学院、湖北艺术职业学院等十余所兄弟院校前来学习交流,为本专业网络实践育人发展路径提供了一套可供复制、推广的示范性样本,在省内乃至全国形成了一定的影响力。

四、下一步计划

(一)深挖中华民族文化,培育新时代“传媒工匠”

始终坚持以“立德树人”为根本,深入挖掘中华民族文化的宝贵资源,精准解读中华民族精神的时代价值,充分发挥中华民族文化的育人效力,进一步深化中华民族文化融入高职传媒类专业艺术实践创作的教学改革研究,不断夯实学生专业技能的同时,逐步提升学生的文化内涵和审美能力,努力推进专业教学与课程思政同向同行,致力培育出“德技双馨”的新时代“传媒工匠”。

(二)打造网络视听实践精品,讲好中华民族文化故事

进一步夯实学院“多彩潇湘”数字视频内容生产特色品牌实力,扎根湖湘大地,立足中华民族文化宝库,挖掘题材、获取灵感、汲取养分,从传统节日、文化遗产、文物考古、文学艺术、典籍著作、人文传统、风俗习惯等方面广泛取材,深入挖掘中华民族文化价值内涵,领悟中华民族精神的精髓,创作出更多富有青春气息、时代气息、与年轻人同频共振的网络视听实践精品。

(三)构建全媒体传播矩阵,传播中华民族文化故事

积极运用新媒体传播平台,为网络视听实践作品搭建更为完备的全媒体传播矩阵,实现“大屏+小屏”“手机屏+户外屏”多屏融合联动,线上线下互动,打响“多彩潇湘”数字视频内容生产特色品牌,扩大其在国内领域的品牌效应,拓宽成果在国际领域的辐射影响,增强中华民族文化的传播效果,力争在国内国际讲好中华文化故事,彰显中华文化魅力。